孙凝晖:如何率先成为国际一流研究所

孙凝晖

2015年3月6号

一、对率先行动计划的认识

中科院作为国家战略科技力量,在历史上的不同发展时期,先后提出过5个办院方针,最近一次调整是在2002年。每一次调整都体现了不同时期党和国家对科技发展的战略选择及对中科院的明确要求。科学院新时期的办院方针,具体表述为“三个面向”和“四个率先”,即:面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向国民经济主战场,率先实现科学技术跨越发展、率先建成国家创新人才高地、率先建成国家高水平科技智库、率先建设国际一流科研机构。

1、对“三个面向”的认识

“三个面向”代表了科学发现、国家安全(国防、经济、社会等广义安全)、经济产业这三大永恒的价值。相比于之前的表述,明确增加了“面向国民经济主战场”这一新的内容。这是在我们国家实施创新驱动发展战略、推进经济转型升级这个大背景下提出来的,其重要性、必要性、意义不言而喻。

“三个面向”并不是割裂分开的,而是一脉相承、环环相扣的。尤其在高技术领域,从重在科学发现的前沿基础研究,到满足国家重大需求的重大任务,再到面向国民经济主战场,本身也符合科学、技术、应用这样一个发展规律。PC、高性能计算等领域的发展历史也印证了这一点。同时需要指出的是,科学卓越的程度是有效实现国家战略和国民经济这两个价值的基础,也决定了其价值的高低。

计算所的“战略信息产业的源头”的一个定位呼应了、具象了“三个面向”的要求。计算所的重点实验室、研究中心、分所在对应的“面向”中要找准位置,思考的重点是怎么在各自的“面向”中做出不可替代的贡献。

2、对“四个率先”的认识

率先行动计划,好就好在“率先”二字。中科院,相比于国家创新体系的其他单位,赢在率先。以计算所作为例子,计算所历史上每个阶段都在“率先”:率先主导建立中国的计算机学科;率先做出了诸如103(1958年研制成的我国第一台通用数字电子计算机)、107(夏培肃先生1960年领导研制的前沿研究性质的计算机)、109丙机(1967年计算所自行设计,专为两弹一星服务,使用时间长达15年,被誉为“功勋计算机”)等堪称“第一”的计算机;率先下海(80年代中关村有名的“两通两海”:四通、信通、京海、科海,都有计算所的科技人员参与创建;1984年11月创立的中国科学院计算所新技术发展公司,逐步成长为今日全球知名IT企业“联想”;从计算所智能中心走出来的中科曙光公司,在2014年11月在A股上市);率先进入知识创新工程,并多次被评为A类研究所;率先开拓信息技术自主创新和安全可控的道路,研制了第一颗通用高性能龙芯处理器,研制了国家网络空间关防的支撑系统,研制了天玑网络大数据通用引擎。

率先行动计划,难也难在“率先”二字。成果、人才、智库、机构,不仅要“一流”,更难是要“率先”。“四个率先”,不仅是在一些点上做到一流、个别人做到一流,更难是要做到机构整体一流。我们必须看到的是,自知识创新工程之后,面向2020的战略需求,改革进入深水区后磕碰的都是“惯性”和“利益”,改革措施的边际效益急剧递减。改革如何出成效?怎么才能“率先”?这是我们面临的紧迫而又重要的课题。

计算所这几年,围绕“一三五”目标提出的思路和举措,比如:捅破天的成果、国际水平的科学家、IT战略研究、斯坦福型研究所,等等,都是在思考、探索、实践“四个率先”。我们的一个深刻认识是:必须要看清、认准、用好科学院与大学、行业和企业相比所具备的独特性与优势,才有可能率先。有三个关键词是科学院在每个阶段重新找定位所共同的:使命(mission,完成时间明确、目标具体而清晰的重大任务)、引领(leading,在科学、技术、思想、体制等方面能够比友军领先一步,尤其是率先开辟新方向新道路)、加速转移(accelerating transfer,将思想、核心技术、可转移的技术秘密、关键部件、人才、研究生等加速转移到体现最终价值的“用户”那里去)。科学院在打破封锁的50-60年代,在改革开放后打破市场垄断的80-90年代,在自主创新、跨越发展的21世纪,为国家做的贡献都具备这三个特征。大学、行业、军队、企业都不同时具备这三个关键特征。这是我们的独特性和优势。在国家创新体系中,我们要比大学更加科学卓越才能确保一流;我们要比行业更加前沿、更加组织有力,我们要比企业更加具有愿景(vision)和洞察力(insight),更加使命驱动,才能达到率先。

率先行动,离不开组织结构和机制作为支撑。率先行动计划29条有17条关于“四类机构”。所谓“四类机构”,就是:卓越中心、创新研究院、特色研究所、大科学装置。“一三五”确定了研究所的学科定位,“四类机构”确定了研究所的主体价值。“四类机构”还突出了院内跨法人的合作与融合。计算所内也有四类机构:重点实验室、研究中心、分所、CENI大装置(待建),可比照全院的“四类机构”来思考、领会我们的四类机构的合作与融合。将其中一个做强、做出突出贡献、做出具有不可替代的价值,是核心。

二、计算所发展模式的转型

计算所在“一三五”规划中定的目标是:到2030年,成为公认的世界一流研究所(“一个定位”)。这与“三个面向”、“四个率先”的要求,是完全一致的。

面对这个目标,有几个问题必须明确:标准是什么?目标可行吗?路径在哪里?

1、关于评价标准

“世界一流”也好,“源头”也好,首先要明确的是对科研、对研究所的评价标准。最近出现的一些情况,更加引发了我们的思考。比如:计算所获得国家一等奖还是1997年的曙光1000,近20年虽然获得了很多个二等奖,没有再获得一等奖了,而主要竞争同行们则得到了多次一等奖、特等奖。尽管我们内心有自己的评价,但是按照目前的“成功”的评价标准,从结果上看,我们确实是“落后”了。计算所难道在学术、国家需求、产业贡献上都落后了吗?

无独有偶。去年,李凯院士(美国工程院院士、普林斯顿大学教授)的一篇文章——“促进中国高科技科研创新的想法”从另外一个方面给我们思考。李凯的“863成败之问”(即按照“中国标准”,863是成功的,按照“国际标准”,863并不能称为成功),尽管有偏颇的地方,但是,李凯所提的评价标准——“颠覆性创新、国际市场竞争力、获得高利润”是通用国际标准,在目前IT的全球市场、全球化竞争的大背景下,难道不应该引起我们深思吗?李凯所提的对研究(钱变知识)和创新(知识变钱)的定义,和必须分开做、否则必定是世界二流的观点不值得我们去深思吗?

2、关于目标的可行性与路径

“捅破天”的重大成果是“尖尖”,科研实力和组织的影响力是“台台”。一般而言,军工安全所缺乏影响力,基础所缺乏重大产出。计算所这些年的整体进步很显著,但成果捅破天很难,虽然小红花戴了很多,大红花却没有,有点焦虑。计算所是要“尖尖”还是“台台”?哪个模式能帮助我们做到世界一流、做到率先呢?

比较国家创新体系中各个单元,不妨这么来认识:打个比方,大学像在“爬山”,爬上“学术高地”,目标是成为“领头”;行业(及战略型企业)像在“登山”,登上“任务高地“,目标是成为“龙头”;而我们计算所的“源头”定位,则像是“建高桥”:先爬上“学术高地”,再建一座“高桥”,以到达“任务高地”。这中间任务很重、风险极大,搞不好就停在了半山腰、或跌落技术转移的死亡之谷了。如果考虑到科学院在国家创新体系中所面对的体制机制现状和国内企业的技术现状,可以说,计算所在做最难的事情。

如上种种,我们定位在如此难的事情,面临着如此的形势,到底应该怎么认识我们的发展路径呢?有几个观点在这里和大家探讨。

1)、率先“国际化”

成为一流研究所的突围之路在率先“国际化”。所谓的“国际化”,不是在国际学术界“走江湖”,仅仅是参加下“国际会议”、认识点“国际关系”、来做个“国际交流”是远远不够的。所谓的“国际化”是:国际标准、国际赛场、国际学者,也就是要培养国际比赛选手(尤其是从青年学者做起)、在国际赛场、按照国际标准去赢得国际竞争力。

2)、pFind给我们的启发

pFind课题组十年磨一剑,在2014年取得显著的成果。定量分析软件pQuant突破Analytical Chemistry,实现从定性到定量跨越;交联鉴定软件pLink再次突破Nature Methods,支持国际同行在Nature发表文章。质谱仪企业看中了pFind,联想公司也动心了,蛋白质组时代来临时,我们有了“核武器”。

pFind十年给我们的启示,至少有这么几个。从学术世界观上来看,理性、批判的精神是科学的内核,这是区分普通科研工作者和科学家的一道分水岭;从学术价值观上来看,不局限于一时一事、一城一池的“胜负手”,而是用更具韧性、更加淡定、甚至乐观的平常心来对待科研道路上的曲折和磨练(如同毕淑敏的学生经中提到的“欢喜型”的人,而不是“苦大仇深型”的人);从学术人生观上来看,甘做“小人物”和成“大事”并不矛盾,小人物可以成大事;从学术方法论上来看,沉下心气抓基础研究、前沿研究,集中心力抓集成展示平台(pFind系列软件就是集成展示平台,没有集成展示平台,自己的工作就不容易被别人广泛的了解和使用),放开心胸抓深度合作。

3)、对引领性工作的认识

顶级会议文章、引用数都不必然代表引领性工作。我们认识的国际华人圈中的引领性工作:李凯、张晓东、高光荣、周源源、李明、张辉、张立霞等等,都对产业有大贡献,是我们学习参考的好榜样。

计算所也有类似的工作具备引领性工作的苗头,比如,DMA cache, IPU, MIMS, PARD, T/M-table, SCN, pFind等等。但是,引领性工作也得寻找到,或者自己去创造合适的产业环境或要素,才能前后贯通,成为对产业的实质性贡献。没有一流企业,好的引领性工作也只能给别人做了嫁衣裳。比如,应用在Intel Xeon E5 v3 中的DDIO技术,核心思想就是我们最早提出和发表的DMA cache 这个成果。但是现在Intel会认吗?同样的,我们的PARD是通用处理器技术,龙芯处理器没有云计算市场,承接不上,华为arm64能不能接得住也是个大问号。

4、率先转型,发展成为斯坦福模式的研究所

打破封锁、填补空白、打破垄断、自主创新、集成创新,这些以不同时期的国家重大需求为动机与目标的模式,曾经让我们取得了巨大的成就,管了中国科技60年,也管了计算所近60年,未来十年、二十年可能还将延续这种模式。不得不承认,“天赋使命”是成就我们的“龙头”辉煌的关键。但是,在新的形势下,当“天赋使命”的形势逐步逝去的时候,延续我们目前的模式,到2030年,我们能成为世界一流的研究所吗?

到2030年,要实现计算所的“一个定位”,必须要实现发展模式的转型,成为“斯坦福模式”的研究所。所谓的斯坦福模式,概括而言,就是:加强原创性基础研究,利用知识创新成果,孵化高技术公司,促进新产业形成,提升国家竞争力。

2003 年,美国科学院的国家研究顾问团提供给美国政府决策参考的一份报告《Innovation in Information Technology》(信息产业创新)中,以 1960 年代为时间起点,列出了19个极具代表性的超过10亿美元的重要 IT 技术。这些技术中,大学的技术源头性贡献伯克利有7个(分时,Client/Server, VLSI设计,RISC,关系数据库,RAID磁盘阵列,便携式通信),MIT 5个(分时,Client/Server, 娱乐,工作站,语音识别),斯坦福 4个(工作站,RISC,数据挖掘,最后一公里宽带)。从源头性贡献来看,伯克利比斯坦福做的更好一些。但斯坦福大学领先的基础研究是硅谷的创新源泉,有18位图灵奖得主在斯坦福学习工作过,这一数字居全美第一。斯坦福做的最好的是毕业生创业成功者多,上世纪30年代到2010年毕业于斯坦福的14万名校友共创办了3.99万家公司,创造了540万个就业机会,每年斯坦福校友所创公司的营业总收入为2.7万亿美元。斯坦福大学是世界创业型大学的典范,校友创办了众多改变世界的公司:HP、Cisco、SUN、Netscape、Yahoo、Google、Nike等等。

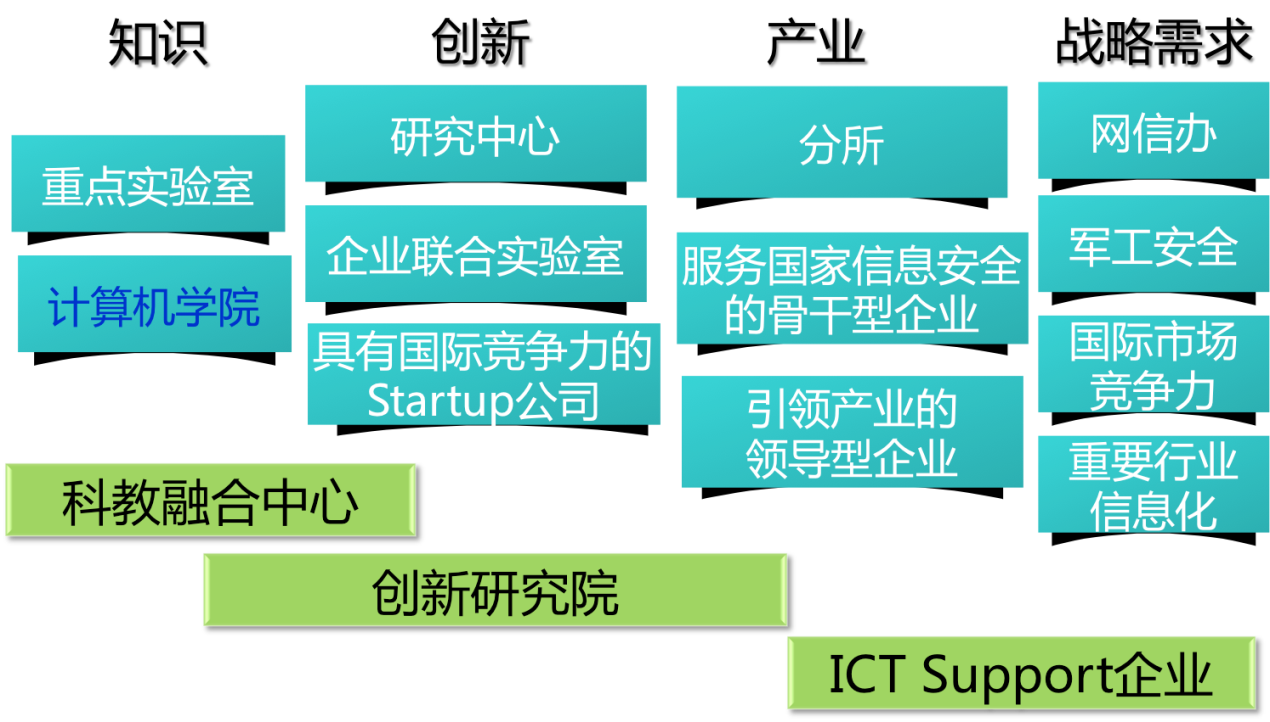

计算所要学习斯坦福,就是要形成从知识,到创新,到产业、战略需求的贯通,以科教融合中心、创新研究院和ICT Support企业作为载体,推动“源头”定位的实现。如下图所示。

学习斯坦福模式、通过科教融合中心提高前沿基础研究水平,这是我们必须迈出的第一步,是计算所走向世界一流机构的不二法门。教育的核心价值是出人才,“四个一流”中的“人才”要靠办教育来“固化”,资源争取、毕业生就业等只是副作用。与科学院既有的研究生教育相比,本科的社会影响力要比研究生高出很多,增办本科教育的另外一个核心出发点,就是“钱学森之问”。设想一下:计算机学院办30年本科教育,按照“钱学森之问”要求的目标和方式,培养出2250人,并与科研形成正反馈,那将对我们的人才、研究成果产生多大的作用。高水平的本科生教育,与提高基础前沿研究是绝配,与重点实验室可紧密融合。

计算所源头定位的含义是“学术前瞻+引领产业+成为环节”。在引擎消失的时代,成为关键环节是大势所趋,尤其在企业逐渐成为创新主体的新形势下。在计算所孵化企业、推动产业的道路上,创办联想、曙光、龙芯、晶上的模式各不相同,技术对产业的作用多种多样,不能教条,做到源头和成为环节是核心。科学院希望在院内的上市公司中(中科曙光、新松机器人、科大讯飞、中科软等),能再造一个联想。从市值看,计算所目前拥有曙光股份的27%,完成这个目标的70%了;但从对利润的贡献看,只完成20%。到2020年,我们的源头技术能支撑曙光实现100亿的市场,支持的华为IT产品营收超过100亿,再实现中科晶上,龙芯中科2个公司上市,那我们对产业的贡献就不可低估了。

(根据孙凝晖所长在2015年计算所春季战略规划会上的讲话整理而成)